“现在很多人都知道袁庚,知道他打响了改革开放的‘开山炮’怀远策略,知道‘蛇口模式’,却鲜有人知道,解放前他是广东省临委领导下东江纵队隐蔽战线的情报负责人。”深圳市委党史文献研究室原二级巡视员、深圳方志馆原馆长黄玲曾经两次采访袁庚,她回忆这位创造蛇口奇迹的改革先锋,革命经历一样传奇。

袁庚亲历过的东江烽火,为“特区精神”找到了更深的源流。

随着对中共广东省临时委员会(以下简称“广东省临委”)红色资源的深入研究,这一条从“革命”到“改革”的红色脉络愈见清晰,广东省临委历史与深圳改革开放的内在逻辑和历史联系更为紧切。

东江纵队北撤纪念亭。 大鹏新区供图

东江烽火与蛇口惊雷

出生于大鹏水贝村的袁庚,是深圳改革开放中绕不开的人物。

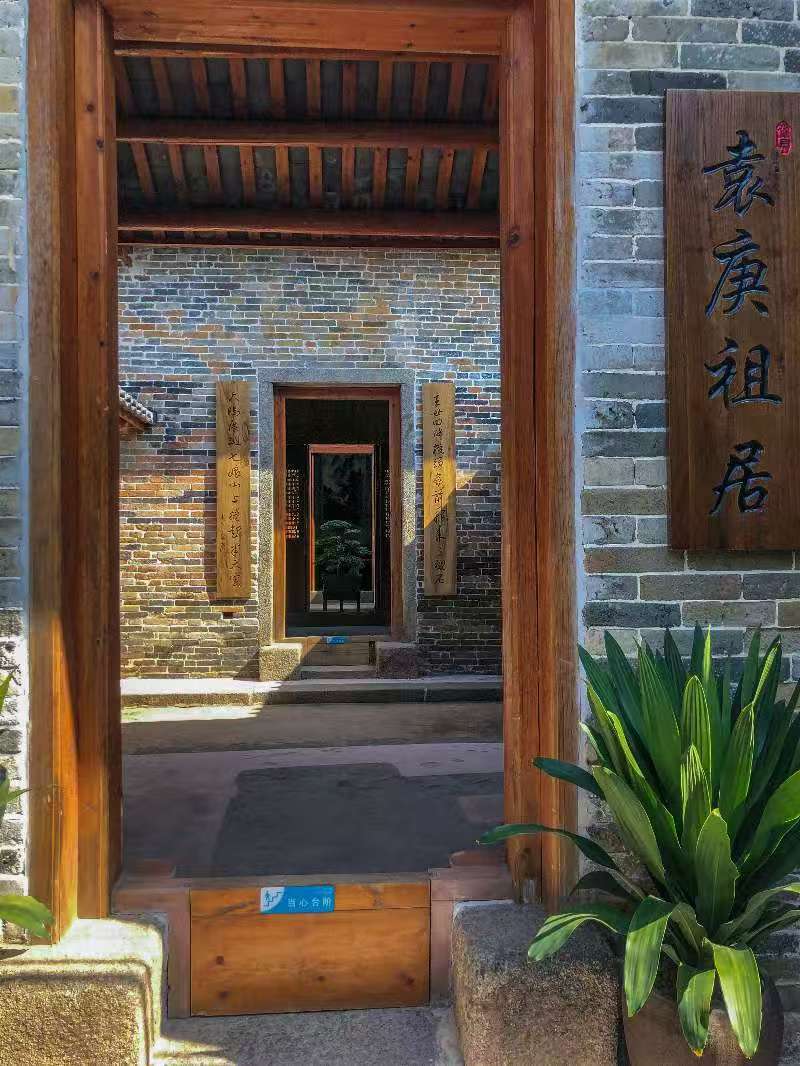

位于大鹏新区水贝村的袁庚祖居怀远策略。 大鹏新区供图

袁庚,原名欧阳汝山,1917年生于广东省宝安县大鹏区王母圩中和里。1938年10月日军在大亚湾登陆,他作为农村小知识分子,主动参加民众组织的坝岗抗日自卫队,翌年3月加入中国共产党。后来因为党员身份暴露,他改随母姓,改名“袁更”(后因护照笔误为袁庚,这个名字便一直沿用下来),“更”意为“更改”,表达了改弦易辙的革命信念。

袁庚在广东省临委领导下的东江纵队工作,以军事斗争与情报工作为主。1944年8月,美国第十四航空队向东江纵队提出情报合作的请求,经报党中央同意,东江纵队就与美国情报合作的问题专门设了联络处,原任东江纵队护航大队副大队长的袁庚被任命为联络处处长,他从海上作战转入情报战线。袁庚领导的情报机构,向盟军提供了日军大量重要的军事情报。最重要的是,联络处率先发现了日军波雷部队的踪迹及布防情况,对二战的整体进程产生了深远影响。

1979年,党中央支持在深圳创办全国第一个工业园区。没有财政拨款,建码头的钱均从香港贷款,谁来出任从资本主义社会贷款兴建的蛇口工业园区总经理?改革开放之初,没人敢越“雷池”一步。曾任广东省临委领导下东江纵队司令员的曾生,改革开放初期任交通部部长,他推荐袁庚担任香港招商局副董事长。年过花甲的袁庚断然临危受命,“让老夫冲锋陷阵”。

袁庚祖居。 大鹏新区供图

袁庚深入调研,大胆提出“立足港澳、背靠国内、面向海外、多种经营、买卖结合、工商结合”的发展方针。蛇口工业区正式开工,打响了改革开放“第一炮”。“时间就是金钱,效率就是生命”,在他主政下的蛇口,创造了24项全国第一。第一个进行工程招标、第一个实行干部聘任制……一批批工厂在蛇口拔地而起,这块试验田的飞速发展,引领了改革开放的奇迹。

黄玲说,袁庚并非是从革命到改革的个例:“在深圳经济特区建立初期,有大量东纵老同志参与了建设。除了曾生、袁庚,还有蛇口工业区的副总指挥许智明等,深圳各部门当年的很多一把手,都是东纵出来的。” 这些在华南敌后孤悬奋战的战士们,把广东省临委领导下的东江纵队的精神带到了改革前沿。

“向前走,莫回头。”袁庚等老同志们从华南抗日的烽火中的青春热血,到改革开放后的白首雄心,他们的经历正是深圳从革命到改革的缩影,广东省临委的红色基因与特区精神一脉相承。

“亮出红旗”坚持党的领导

今时今日,走进广东省临委机关驻地和东江纵队司令部旧址,鲜明的“党指挥枪”的建筑矗立在练兵场上。

“亮出红旗”,明确党的领导,也是省临委领导下的广东抗日游击斗争扭转局面、取得胜利的关键。

东江纵队练武场上的“党指挥枪、 砥柱中流”雕塑

广东省临委成立之前,华南各地的抗日斗争由中共南方工作委员会(另设粤北省委和粤南省委)领导,机关设在国统区,工作重心聚焦于统战工作。党通过多种渠道,积极与各方力量合作,推动抗日斗争。然而,1942年5月,中共“南委”和粤北省委因叛徒出卖而遭敌特破坏,广东省临委随即于1943年初成立,正式转入游击区主持工作。这一转变加强了党对东江纵队的直接领导,开辟了华南抗战的新篇章。

广东省临委驻扎在东江纵队司令部,全面领导东江纵队在组织、军事和政权建设等方面的工作,就事关东江纵队发展的重大问题做出决策与部署。

正如省委党校教授欧阳湘在研究中指出的,广东省临委在部队中大力开展党员排查和政治教育,加强党员队伍建设。1943年3月,广东省临委将“彻底完成严格审查工作”作为对部队党组织工作的原则,开展思想政治教育,加强党员党性锻炼。东江纵队政治建设的卓越成效,正是广东省临委坚持党指挥枪的集中体现。广东省临委明确要求主力部队党员比例应达到60%,地方部队应达到40%。广东省临委高度重视宣传工作,设立《前进报》、东江流动剧团等机构,坚持开展文艺工作,提高中共的政治影响力及群众的爱国精神。

“在党的领导下,华南各地人民抗日武装逐步由分散作战、争取立足转为配合作战、向外发展,从依靠统一战线,到独立自主领导敌后游击战争。”中共广东省委党校原副校长、广东省委党史研究室原主任曾庆榴说,这种始终坚持党的领导、团结一切可以团结的力量、在斗争中发展壮大的宝贵经验,不仅铸就了华南抗战的功绩,更为后来的社会主义建设事业留下了珍贵的精神财富。

联通港澳怀远策略,面向世界

作为深入研究广东省临委历史的学者,黄玲常常在史料中感受到那份跨越粤港澳的革命情谊。在这片热土上,广东省临委领导下的抗日武装还以开阔的国际视野,构建起联通国际盟军的纽带。

联通港澳,面向世界,就是这片热土的开放底色。

1944年8月,中共中央向广东省临委下达指示,强调与盟军合作是中共开展国际统战工作的重要一环。东江纵队在广东省临委领导下,努力营救盟军人员和国际友人。香港沦陷后,广东人民抗日游击队迅速在新界建立武装,对外宣称港九人民抗日游击队,旨在抢救华侨、国际友人及物资。广东省临委按照中央指示,着眼世界反法西斯战争大局,对需要帮助的英国人士给予帮助,并在此基础上开展情报合作。英军的情报收集工作多数依赖于港九大队的协助。1943年3月,广东省临委书记尹林平在给中央的报告中指出,英军“对一切情报工作,除了他们自己布置外,同时希望我们经常协助。为着工作上的需要,我们亦尽量搜集供给”。广东省临委同样重视与美军的合作。1944年2月11日,东江纵队港九大队及时抢救美军第十四航空队的克尔中尉。2月底,尹林平、东江纵队司令员曾生等人在坪山热情接待克尔中尉。广东省临委种种举措团结了国际盟军的力量,赢得了盟国高度赞扬,提升了华南地区抗战的国际影响力。

深圳市委党史文献研究室原二级巡视员、深圳方志馆原馆长黄玲在接受采访。 杨洋拍摄

时光流转八十余载,这份红色记忆仍然深深埋藏在港澳同胞心中。黄玲这样讲述道:“那是一个雨天,我到坪山区东江纵队纪念馆做港九独立大队专题讲座,一到现场看到,原本只能容纳200人的场地来了300多位听众,楼梯和地上都坐满了人。更让我意外的是,有几十位香港同胞专程为此冒雨而来,在将近三个小时的讲座中听得格外专注。会后,他们握着我的手激动地说:‘我们都是港九大队的后代,你讲得很好很精彩,我们很欣慰’,我这才放下心来。”这些香港同胞的爱国情怀深深打动了黄玲。

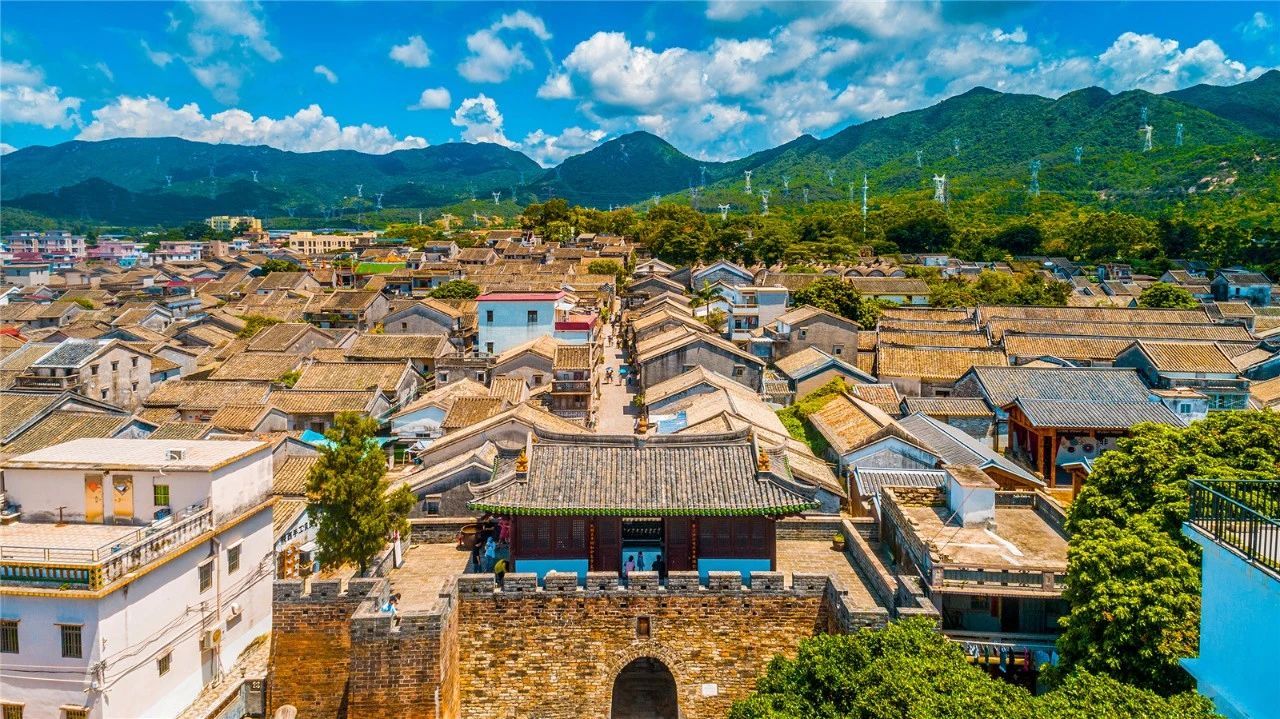

大鹏新区是诞生过抗日英雄和改革先锋的红色热土。 大鹏新区供图

从抗战时期的战斗情谊,到今日的对外开放大局,过去的革命历史在新时代依然维系着两地人民的深厚情感,成为粤港澳大湾区建设中情感交流与合作的重要纽带。

80多年前,广东省临委把大鹏半岛作为联通粤港澳的“红色枢纽”,如今,这段历史正吸引更多港澳同胞返乡寻根、寻脉,并把记忆转化为建设大湾区的力量。

从革命到改革,跨越八十载悠悠岁月。红色基因在传承中焕发出新的光彩,激励着深圳在粤港澳大湾区建设中勇立潮头,续写新的辉煌篇章。

《南方》杂志全媒体记者、南方+记者丨杨洋

【实习生】张修源 陈柏言 黄思凯

【本文责编】蒋玉

【频道编辑】李卓华 林琳

【文字校对】华成民

【值班主编】郭芳 蒋玉

【文章来源】南方杂志党建频道

富旺配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。